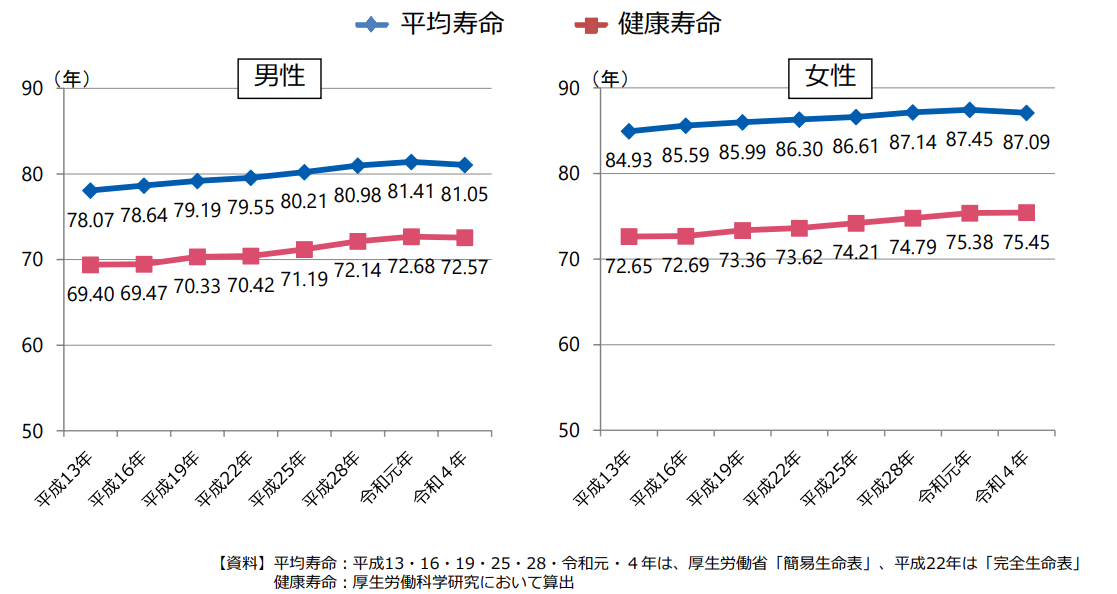

【R6厚生労働省発表】健康寿命(R4、2022)が男性72.57年、⼥性75.45年に

厚生労働省は令和6年12月24日、最新の健康寿命(R4、2022年)データを発表しました。健康寿命は、男性72.57年、⼥性75.45年となりました。

前回の調査(R元、2019年:男性72.68 歳、女性75.38 歳)と比較すると、女性で0.07年伸びた一方、男性で0.11年短くなっています。

厚生労働省発表:平均寿命と健康寿命の差は縮小傾向に

厚生労働省は、令和6年12月24日に開催された第4回健康日本21(第三次)推進専門委員会において、資料「健康寿命の令和4年値について」を発表しました。健康寿命は、3年ごとに発表されています。

令和4(2022)年値は男性72.57年、⼥性75.45年となりました。

令和4(2022)年値は男性72.57年、⼥性75.45年となりました。

2022年の平均寿命は男性が81.05年、女性が87.09年で、平均寿命から健康寿命を引いた「日常生活に制限がある期間」は男性が8.49年、女性が11.63年で、調査を開始して以降最も短くなりました。この差は少しずつ縮小していく傾向ですが、厚生労働省では、健康日本21(第三次)の推進により、更なる改善を目指しています。

都道府県別で健康寿命が最も長かったのは、男女ともに静岡県で

男性が73.75年、女性が76.68年でした。

最も短かったのは、男女ともに岩手県で

男性が70.93年、女性が74.28年でした。

都道府県別で日常生活に制限がある期間(平均寿命ー健康寿命)を短くすることが目標とされていますが、

最も短かったのは、男性が青森県で7.14年、女性が静岡県で10.31年でした。

最も長かったのは、男性が兵庫県で9.48年、女性が神奈川県で12.99年でした。

健康日本21(第三次)では健康寿命の延伸が目標に

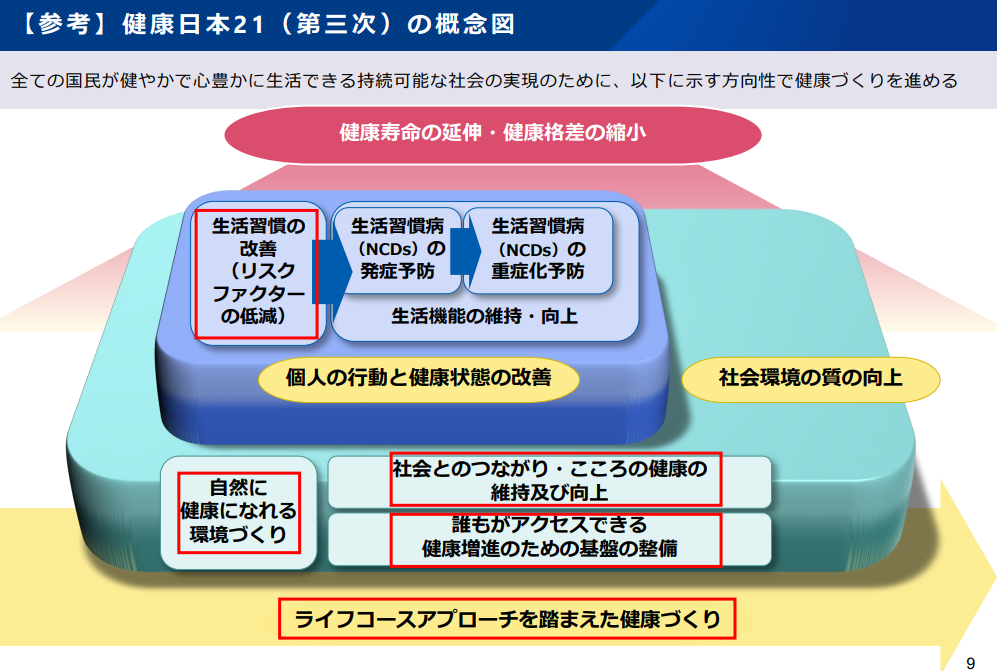

健康日本21(第三次)では、健康寿命の延伸・健康格差の縮小を目指すとされ、1日の平均歩数:成人男女各8,000歩、高齢者男女各6,000歩や高齢者のフレイル予防が目標として設定されています。

1.健康寿命の延伸と健康格差の縮小: 全ての人が健やかで心豊かに生活できる社会の実現のため、健康寿命を延伸するとともに、地域、世代、社会経済状況などによる健康格差の縮小を目指します。

1.健康寿命の延伸と健康格差の縮小: 全ての人が健やかで心豊かに生活できる社会の実現のため、健康寿命を延伸するとともに、地域、世代、社会経済状況などによる健康格差の縮小を目指します。

2.個人の行動と健康状態の改善: 生活習慣病の発症予防や重症化予防、こころの健康づくりなどを推進し、個人の健康状態の改善を目指します。

3.社会環境の質の向上: 健康づくりを支え、促進する社会環境の整備を目指します。具体的には、自然に健康になれる環境づくりや歩きたくなるまちなかづくりなどに取り組みます。

4.ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり: 人の生涯における各段階(ライフステージ)に応じた健康づくりを推進します。

資料:厚生労働省 第4回 健康日本21(第三次)推進専門委員会 令和6年12月24日開催 資料1ー1健康寿命の令和4年値について

参考リンク

健康日本21(第三次)で提唱される「自然に健康になれる環境づくり」のため、

国土交通省「高齢期の健康で快適な暮らしのための住まいの改修ガイドライン」で提唱する「8つの配慮事項」をおさえて今の健康を維持し健康寿命を伸ばしましょう

▼https://www.satsuki-jutaku.jp/journal/guideline/considerations

高齢者住宅ジャーナル「これからの住まいと暮らし」

▼https://www.satsuki-jutaku.jp/journal/category/live

あなたにおすすめの記事

関連した内容の記事

他のカテゴリの記事を見る

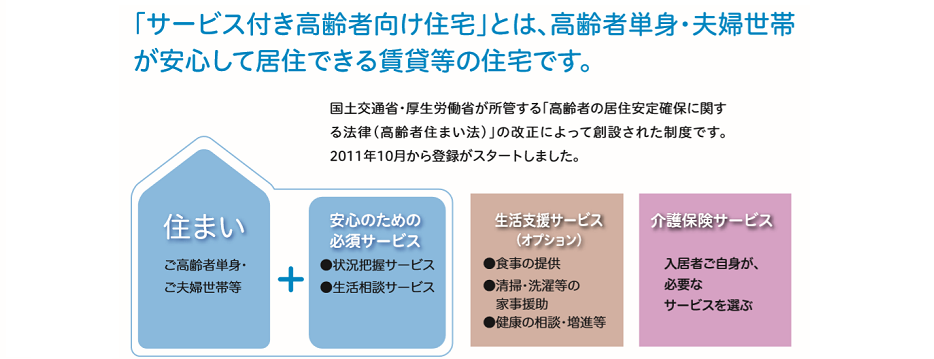

- 高齢者向け住宅

- これからの住まいと暮らし

- リフォーム

- コラム・イベント

- ニュース